Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

“我真的不知道佩坤在他的房间里做什么。”

“他告诉我他很沮丧,但谁知道呢?也许他不想上学,并以此为借口。他可能正在玩电子游戏。”

2021年,因为严重的抑郁症发作,整个春天,18岁的少年史佩坤都将自己锁在了房间里,没有在白天醒来。

沮丧、无力、失控,整个人如同一张纸被紧紧地揉搓,拧皱。

“严重的抑郁症躯体化,使我无法充分移动自己的身体,那时我觉得除了自己,其他每个人的生命都是鲜活的。”

TED演讲:抑郁症是怎样痛苦的一种体验

然而这样的痛苦,在旁人,甚至佩坤最亲的母亲看来,却不过因为这个孩子“心情不好”。

只是,浪费了整个春天玩游戏和睡觉。

“我第一次想如此绝望地尖叫。我意识到我缺乏的是我的声音。”

“在那一刻,我很想冲出房门,跑到母亲面前剖开自己来告诉她,我并不是自我放纵,我想要让她明白我是怎么想的,我有多难过。可当我张开口,却发现自己什么也说不出来。”

与此同时,佩坤也意识到,这样的痛苦和无力感,并不是他一个人的挣扎。

那个春天之后,他在上海的一所学校和一个心理健康中心设计了一个调查问卷,询问人们对心理疾病的看法,以寻找心理疾病共同的根源和解决办法。

调查问卷的结果在意料之中,却仍是让人忍不住沮丧。

对于“抑郁症”,在今天或许不再被社会所鄙夷,但抑郁症患者的真实感受依然是被忽视的,人们不需要关心他们抑郁的原因,也无法理解他们的情绪,只是轻描淡写地划分标签、盖棺评论、放任自流。

“最需要声音的一群人,最没有声音。”

史佩坤

抑郁症休学一年之后,这个19岁少年做出了人生中一个重要决定 :“我从理科跑去做艺术读哲学了。”

这并不是一个被很多人理解的选择:他在理科上优秀,也有天赋:

9年级就获得世界级数学建模竞赛Himcm的finialist奖;

10年级拿了BPhO(英国物理奥林匹克)的金奖;

10年级暑假又完成了一篇医学(过敏学)论文的创作......

“我并不是就放弃理科,我只是意识到一些事情,想要去表达它,改变它,而艺术和哲学为我提供了更高效的可能。”

他开始通过艺术创作,通过镜头语言,找到自己的声音,还有那些被忽视的物件,人物,动物的声音,并以此作为手段拓宽社会价值体系的可能性。

让应该被理解的情绪,真正被感受到;应该被听到的声音,真正被听到。

史佩坤艺术创作

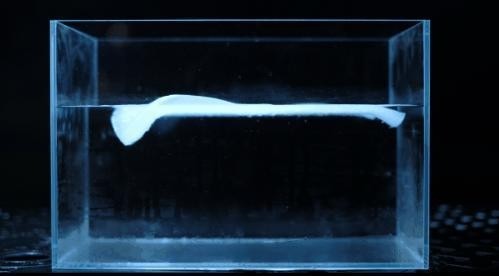

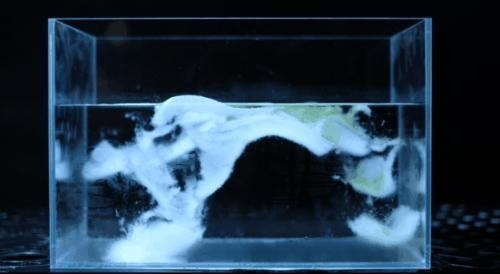

《融化》

短短1分38秒的无声视频,却带来强烈的视觉冲击。

“融化是关于我的生活环境,作为一个独立的,有隐私空间的个体,周遭环境和我的私人生活到底造就了什么东西。”

而这个艺术视频,给人带来的,还有深深无力感的共鸣。

自我的消融,情绪的崩溃,如一张纸消融在水中,对自己来说山崩地裂般的大事,对外界来说依然是沉默无声的。

而这样的消融与崩溃,始终持续在发生着。

史佩坤艺术创作《Livened, morally soothing, death》

和《融化》相比,佩坤的这一个艺术创作,显得更加晦涩难懂。

“受日本小说的影响,我创作了一个视频,展示了我在那个春天看到的黑暗和我的独白。我完全暴露了自己。”

那个春天,他不曾在白天醒来,所以看到的一切都在黑暗中,但即使在完全的黑暗中,也能够看到零星的颜色点。

“我家具的边缘起伏不定,点漫无目的地划过,像一群昆虫一样独特。”

“我的内心世界就是这样与外部世界失去联系的。”

他将抑郁症患者最真实的痛苦、挣扎和无力感,旁人很难完全明白的那些情绪,真实的展现了出来。

看这个项目,并不是一件轻松愉快的事情,甚至令人觉得费解而陌生,而这正是佩坤刻意而为之。

陌生化的目的,不是为了炫技式追求某种难度,而是通过“陌生化”手法,增加感受的“时延”,更新我们对世界事物的既定感觉,摆脱习以为常的惯常化的制约,去感受,去思考,去理解。

他在视频中加入了遥远的聊天噪音,播放了字幕,并使用牙痛作为无方向的痛苦的象征来突出无力感。

生活不再是生活,而只是经历着一天又一天的循环往复。

“我想引导人们讨论我们是否应该向周围的环境妥协,或者,正如我在视频中所说的,我们都需要尽可能努力地敲打墙壁。”

“我希望更多的人知道真正关心他人感受的重要性,思考个人之间、个人与社会之间的关系,我渴望给予被忽视的人们他们需要的声音,就像我通过艺术获得自己的声音一样,我相信获得一个人的声音是最终的成年。”

2022年上海疫情期间,佩坤被隔离在酒店,在那段内心极度不稳定的日子,他用简单的工具,把酒店用一种相机里暗箱的形式呈现出来。

镜头里的自己是独立的,孤独的,外界的人和物,于时间于世界而言是颠倒的,而这种颠倒恰恰推动我们需要去深刻直面并解剖自己的情绪。

那也是经历了疫情的无数人的情绪。

被忽视的情绪。

“我所做的一切都是在描述如何对抗个人感受到的,来自周遭环境的无力感。”

史佩坤艺术创作

《暗房》

有很多个瞬间,他仿佛又回到了将自己锁在房间的那个春天。

中国科学院院士陆林在近日演讲中提到,因为疫情,全球增加了1.6亿抑郁症和焦虑症患者。

在中国,抑郁、焦虑、失眠困扰了近1/3的居家隔离者,青少年、独居老年人因新冠疫情受到的心理创伤则更加严重。

或许此前,很多人觉得抑郁症离我们很遥远,但实际上,每个人都可能是抑郁症潜在患者。

情绪带来的心理负担甚至比身体上的更持久,也更痛苦。

佩坤的艺术创作,从“抑郁症”开始,却早已不仅仅是为抑郁症患者发声,甚至不仅仅是为了“人”而发声。

2022年,佩坤做了另一个行为艺术:

他从屠宰场带回了一头山羊,牵着它在上海市区散步。

“可爱”,“有趣”,“新奇”......

相信这大概是绝大多数人看到这一场景的感受。

小羊偶尔地咩咩叫,也被视为理所应当,甚至被人类以自我为意志的认为它是在“卖萌”“撒娇”。

而这并不是佩坤想告诉我们的。

在这个试验里,他利用自己的理科知识体系,设计了一个基于Arduino和一些数学建模的小工具,它能够读取山羊的脑波,分析山羊的注意力和焦虑水平,将不同的水平转换成钢琴和弦,并通过扩音器放出来。

当他牵着山羊穿梭在人群、车流里。

山羊外在的反应和最初并没有任何变化,然而通过脑电波反馈出来的数据,却明明白白地告诉了我们,在整个散步的过程中,山羊其实一直处于焦虑的情绪中。

“在一个完全人为的世界里——汽车、人、可穿戴设备、钢琴和弦——唯一自然而真实的事情就是山羊的焦虑,但没有人察觉到山羊咩咩叫声后的一切。”

佩坤做这个试验的初心,本是基于对动物的关爱。

人文主义地理学之父段义孚在《制造宠物》里直言 :人类天性中深深埋藏着对动物的残忍。尽管我们同宠物的关系在表面上表现为爱和献身,但若是不承认这个残酷的现实,便算不上正确的感受。

说个最简单的事实,当宠物给主人带来麻烦,或者让主人感到不愉快时,主人会给它做“阉割”,会斥责,甚至用各种工具“教育”它们,将它们打造成自己想要的宠物模样。

人类很少会愿意去思考动物在想什么,至于它们所感受的痛苦,对于人类来说就更遥远了。

佩坤对动物被人类,被环境支配的无力感,感同身受。

而在这个试验进行过程中,佩坤却意识到:这个试验早已不仅仅是针对山羊和动物的。

这只山羊身上,承载着是包括人类在内的动物个体,在当下这个社会所感受到的痛苦和无力。

动物如此,人亦是如此。

生活在这个社会的绝大多数人,其实也是在喧嚣都市马路上散步的“山羊”。

在这个步履匆匆、追名逐利的社会,无数人即使身上承担着巨大的压力,焦虑得快要崩溃,仍努力躲藏在“一切正常”的表象后面,去履行每日的义务和要求。

而这个快节奏功利的社会,亦很少有人会愿意为一个人的焦虑停留。

很多人笑着,内心却像山羊一样无能为力。

更多视频,可点击观看

史佩坤行为艺术

《山羊》

鲁豫《偶遇》中说:

“无论是谁,我们都曾经或正在经历各自的人生至暗时刻,那是一条漫长、黝黑、阴冷、令人绝望的隧道。”

那些悲伤、绝望、无力,不该都是靠自己去自我消化,而事实也是,光靠个人的力量很难去彻底消解。

“我希望通过观念艺术的方式,用多学科的方式,将艺术与医学,社会科学结合来改善更多人的心理健康。”

“这也是我未来真正想走的道路。”

佩坤这样说道。

每个人看似都是无力的,但如果竭尽全力去发出自己的声音,一个人的声音虽然渺小,但亦可如萤火一般,在黑暗里发一点光。

我们每个人总能做些什么,我们每个人总应该做些什么,不是吗?