Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

当“辣”从餐桌跃上社交媒体的热搜榜,当辣条、大辣片、藤椒凤爪成为Z世代“解压神器”,辣味休闲食品在食品市场上演了一出精彩的“草根逆袭”故事。从校园门口街边小店的“三无产品”到如今占领便利店货架、成为打工人办公桌上的解压神器,甚至承载了中华文化出海的重任,用“痛并快乐”的味蕾刺激挑战海外友人的感官。辣味休闲食品已完成从区域特色到国民爆品的蜕变。

在此背景下,第一财经商业数据中心(CBNData)发布《2025辣味休闲食品行业报告》(下称《报告》),穿透数据迷雾,解码“辣经济”背后的三大核心命题:当前辣味休闲食品行业的市场规模与竞争格局为何?主流消费场景及核心消费群体有何特征?未来辣味休闲零食有哪些创新趋势?

从味蕾震撼到文化符号,“辣”的含金量还在上升

国人嗜辣久矣。作为酸甜苦辣咸五味中唯一一种依赖痛觉产生作用的味道,辣味有着不可替代的多重价值。从最早的代盐防腐和祛湿驱寒,到辣椒素刺激内啡肽分泌机制下的愉悦上头感受,食辣集“功能”和“情绪价值”于一身。如今,“辣味”已然成为零食、餐饮圈的显学。

从调料、菜肴到零食,辣味成为“社交货币”

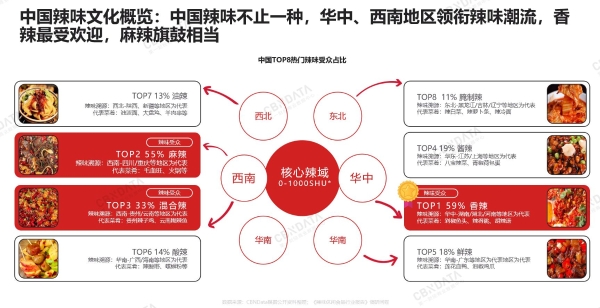

地大物博的华夏土壤孕育出多样包容的辣味文化,无论是击中大众心趴的“香辣”,还是极具地域风味的“麻辣”“酸辣”“酱辣”,公众对“辣”的舌尖探索持续不断。

从基础味型延伸至复合风味开发,围绕“辣”的食物创新也从未停息。随着现代食品工业的革新,辣味产品得以拓展食用边界,发展出越来越多不同类型的休闲零食食品。卫龙以中原传统美食牛筋面为灵感,研发出辣条这一家喻户晓的辣味零食;乐事则是将“国民夜宵”小龙虾的风味注入薯片,推出了麻辣小龙虾味薯片。把“辣”随手揣进口袋,延续着国人对辣味的执着热爱。

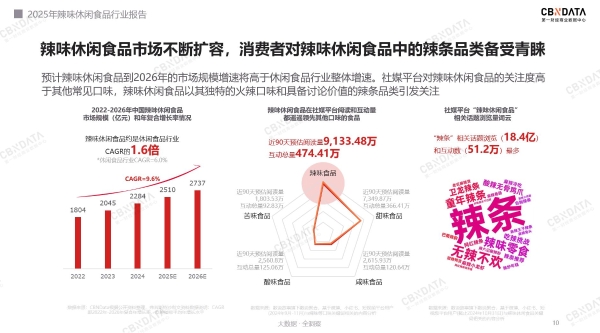

《报告》数据显示,辣味休闲食品虽然是休闲零食市场中的细分品类,却早已跻身千亿俱乐部,2022至2026年间我国辣味休闲食品市场规模年均复合增长率约9.6%,以 1.6 倍的优势领跑行业大盘。

相比起其他口味,辣口味正凭借独特的社交属性开疆拓土。一方面辣条承载了一代人的童年,成为记忆符号,另一方面,吃辣挑战等活动将其转化为大众可参与的互动体验,使得辣味兼具个体享乐与集体狂欢的特征。数据显示,辣味休闲食品在社媒平台阅读和互动量都遥遥领先于其他口味的食品,其中,“辣条”成为辣味赛道当之无愧的C位关键词。从味觉到情感的多维渗透,让辣味零食不仅是解馋选择,更成为连接代际、触发共鸣的社交催化剂。

产业链趋向品质升级,辣味零食开启个性化新时代

这场由味觉革命引发的社交狂欢,不仅重塑了辣味休闲食品的产业版图,也打开了品类品牌多元化与品质升级的新篇章。

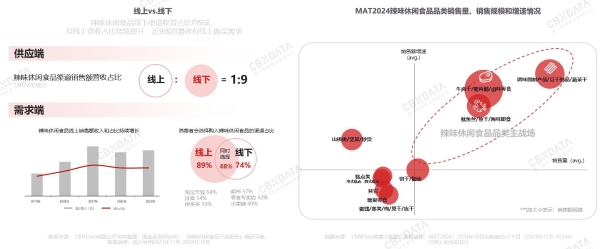

《报告》数据显示,辣味休闲食品已经形成完整的品类市场格局,线下渠道仍占据主导地位,线上消费潜力亟待挖掘。此外,面制豆蔬制品、肉类制品和膨化食品是辣味休闲食品的品类主战场。

随着辣味成为不同类型零食的“万能搭子”,辣味休闲食品赛道上也聚集了不同类型的品牌玩家。其中,以卫龙为代表的专业辣味品牌占据最大市场份额,作为辣条行业的开创者与引领者,卫龙也长期居于行业龙头。与此同时,综合食品、餐饮品牌及其他领域玩家也纷纷抢占市场,乐事去年推出的飘香麻辣锅味薯片在短期内引爆了社交媒体;海底捞的土豆泥火鸡面成为吃辣挑战的老玩家。糖果、饼干和饮料品牌则通过跨界联名入局。围绕着食辣趋势,品牌在各自领域持续进行着产品创新。

可以看到,辣味休闲食品行业正处在规模化扩张、品牌格局形成的新阶段,参与其中的玩家们也在政策监管下推动着产业链持续进行品质升级。《报告》显示,品牌商家通过优化上中下游各环节提升食品信任。在供应链环节,通过优质原料与特殊工艺控制原料品质,中游优化生产包装流程,下游借助直播厂房透明化生产、IP联名等形式增强与消费者的互动。在这样的过程中,辣味休闲食品品牌建立起可信赖的形象,也让辣条彻底撕下“垃圾食品”的标签。

如今,辣味零食走过工业改良经典的2.0时代,进入聚焦产品个性化创新的3.0阶段。《报告》指出,辣味休闲食品的趋势品类已经从调味面、卤味类食品转向以魔芋为代表的蔬菜植物制品。魔芋制品因热量低、高膳食纤维的特性迎合了当下消费者对“轻健康”的追求,其中一吃就上头的卫龙魔芋爽被称为“为职场打工人定制的人类猫条”。

六类嗜辣星人的“吃辣公式”,充能、解压与尝鲜成核心消费动因

纪录片《中国辣度》中有这么一句话,“今天,从南到北,辣将人们联系在一起,无限放大又被聚焦浓缩的辣,燃起人们的口腹之欲。”吃辣已从区域性吃法蔓延成全国性的嗜好,在这庞大的吃辣大军中,不同人群也逐渐展现出各自鲜明的特点和偏好。

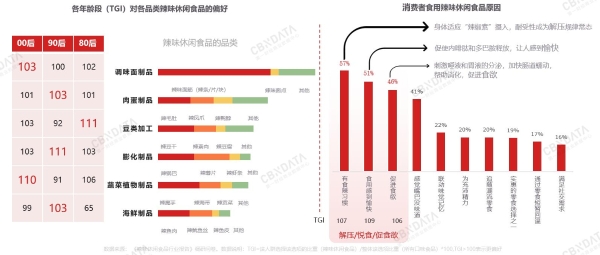

首先,不同年龄段的消费者对辣味零食的偏好存在明显差异,00后群体倾向调味面制品及魔芋、海带等蔬菜植物基产品,90后偏好肉蛋、海鲜及膨化类耐饱腹辣味零食。尽管品类选择存在代际差异,但消费动机呈现高度共性。“吃辣解压”和“辣感带来的愉悦体验”成为主要的情绪动因,另有46%的受访人群更看重吃辣带来的促进消化、增强食欲的实际效用。

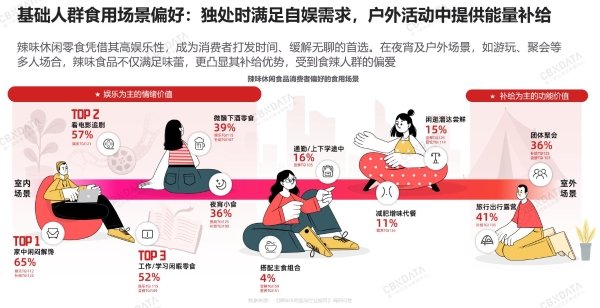

情绪叠加功能诉求,辣味休闲食品由此渗透全方位的生活场景,形成“娱乐清馋”与“能量补给”两大核心价值。辣味零食既是家中闲闷时的解馋小食、看电影追剧时的伴侣,也是旅行出行的美味补给品,成为辣味爱好者全天候的生活搭子。

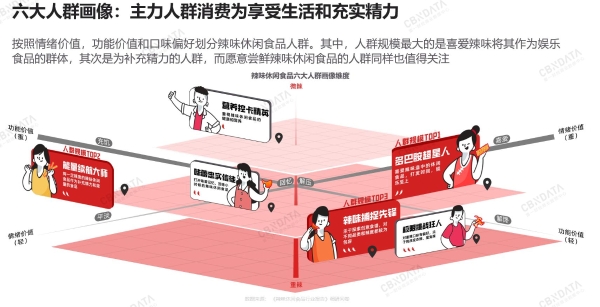

基于情绪价值、功能价值以及口味偏好三大维度,《报告》划分出六类辣味休闲食品的核心人群。其中规模最大的群体是将辣味零食作为娱乐载体、享受生活的“多巴胺超星人”,其次是为补充精力而消费的“能量续航大师”以及追求新鲜体验的“辣味捕捉先锋”。此外,报告还关注到注重健康但仍想吃辣的“营养控卡精英”、乐于挑战重辣口味的“极限挑战狂人”以及通过辣条回味儿时味道的“味蕾忠实信徒”。

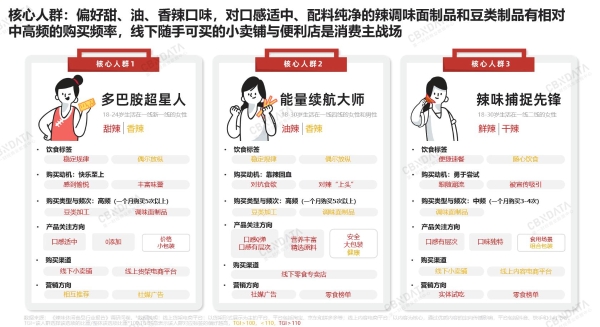

其中,“多巴胺超星人”、“能量续航大师”以及“辣味捕捉先锋”代表了食辣享乐、补充精力以及尝鲜的三种核心消费动因,拥有最大的人群规模,成为食辣的核心人群。

对品牌而言,如何精准拿捏上述三类核心人群的味蕾?《报告》进一步总结出其消费的共性特征:喜爱甜、油、香辣口味,关注口感适中与配料纯净,频繁购买辣调味面制品、豆类制品,线下小卖部、便利店是消费主阵地。品牌可通过社交媒体广告投放结合零食品类榜单分析,针对核心人群实施精准营销。

复合辣味玩跨界、健康辣味组CP,创新趋势引领舌尖革命

需求的多元化正深刻影响着供给端的品牌们,为俘获消费者芳心、突围激烈市场竞争,各路玩家纷纷在味蕾、形态、品质、成分、营销与吃法等多元维度精耕创新。

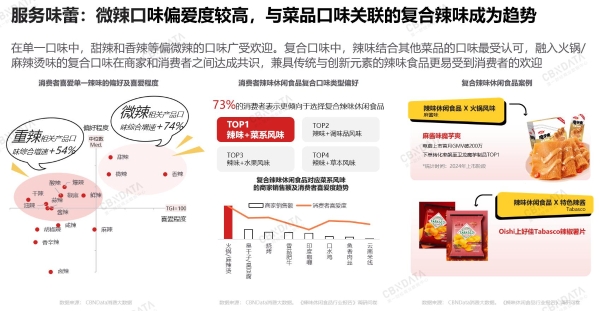

在味蕾创新上,与菜品口味关联的复合辣味正释放高增长潜力。其中,融入了火锅、麻辣烫味的复合口味已在商家与消费者之间达成共识。一个典型的例子是卫龙推出的麻酱味魔芋爽和麻酱火锅味小魔女魔芋素毛肚,让火锅与魔芋素毛肚两大热门元素碰撞融合,上市后迅速在社交媒体引发关注热潮,实现1+1>2的效果,也印证了兼具传统底蕴与创新巧思的辣味食品更能精准击中“辣友”们的心趴。

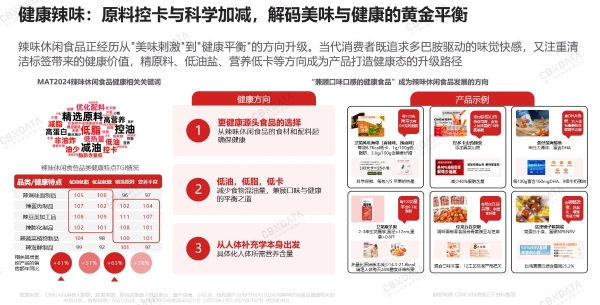

健康辣味正掀起另一波创新热潮。当健康晋升为国家战略,全民健康意识全面觉醒,辣味零食也需要通过兼容健康与美味为自己正名。《报告》指出,低脂、低糖、精选原料、营养丰富已成为辣味零食的主要升级方向,未来,品牌还可从食材源头、配料组合深入挖掘,在低油、低脂、低卡的配方上精准平衡。例如,选用像海带、魔芋这样的低热量原料,以配料精简实现低卡低脂,包装采用科学保鲜技术,打造无负担零食。

产品维度外,营销也成为品牌们的必争之地。如何结合产品属性进行创意玩法的打造正成为品牌破局的新方向。《报告》指出,友人互赠在社交场景中高频出现,此时大包装、IP 联名或创意包装设计,便成为契合场景的巧妙选择。值得一提的是,今年春节微信推出“送礼物”功能时,卫龙围绕产品低客单价、高情感价值以及社交属性重新梳理货盘,选出9.9元和16.9元的两个爆款组合上架小店,成为消费者“抽象送礼”的首选。当月订单量较平时增长 20000%,90%以上订单来自送礼功能。此外,品牌正以造节、造物、造剧、造状态四大方向开拓营销新边界。例如零食优选的“去班味指南”、卫龙推出的“下单就是缘”佛系营销等轻量创意营销,通过精准击中大众情绪共鸣点,也能为品牌持续注入自然流量。

此外,在辣味零食的形态创新、口感打磨,产业链上下游品质升级,以及创意吃法方面,新的辣味休闲食品创新趋势层出不穷。对品牌来说,保持创新活力、精准捕捉消费者偏好变化,始终是需要长期钻研的核心命题。

总结

展望未来,《报告》也为辣味休闲食品的发展提出更为明晰的路径。一是联合“辣味申遗”等文化标识,融入中式养生食材,让传统饮食文化与现代零食创新深度交融,创造新的活力;二是借“破圈”之力,拓展佐餐等多元食用场景,通过美食跨界联名打破品类壁垒;三是持续深耕健康赛道,锚定健康生活人群需求,打造辣味食品的健康新标杆,实现美味与营养的平衡;最后是秉持长期主义进行品质“精研”,通过深挖复合口味的层次,以爆辣挑战、新奇的味觉体验征服更多的资深辣友。

在2025年的产业拐点,真正的赢家绝非跟风者,而是那些敢于重构“辣味”价值链、读懂每一代消费者隐秘需求的破局者。参与者若能以融合、破圈、健康、精研为创新支点,撬动辣味食品发展新篇,持续深耕探索,方能在高价值赛道上勾勒出辣味食品的全新图景。而在更长期的未来里,当食辣的风潮退去,唯有将技术创新扎根于文化认同,将品质坚守转化为体验溢价,方能在全球休闲食品版图中铸就不可替代的中国辣味名片。

TOM2025-04-10 19:0604-10 19:06

TOM2025-04-10 17:4004-10 17:40

C114中国通信网2025-04-10 17:2204-10 17:22