Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

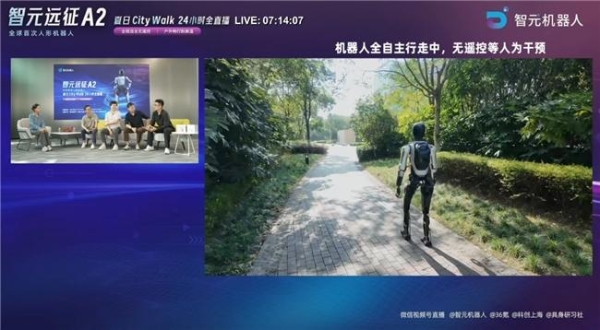

2025年8月17日8:20至8月18日8:20,智元机器人在上海浦东新区启动“夏日CityWalk”24小时全直播活动,全尺寸人形机器人远征A2完成全球首次高温环境下完全自主的24小时行走作业挑战。本次直播全程模拟真实户外场景:路面涵盖柏油、砖石等多种材质,沿途设置锥桶、减速带等障碍,更遭遇日间35℃以上高温、夜间弱光等复杂条件。

作为全球首次全尺寸人形机器人24小时户外行走直播,其核心目标直指技术实用化的关键验证:远征A2的自主行走稳定性、环境适应性及硬件可靠性。直播中,机器人全程无遥控干预,自主完成避障、路径规划、步态调整等动作,更通过“热插拔换电”技术实现快速补能,即便是非技术人员也能轻松操作。这场直播不仅是一次产品展示,更是人形机器人技术从实验室走向实用化的重要节点,为后续场景探索与商业化落地的深度讨论提供了鲜活的实践背景。

活动当日,智元机器人迅速聚焦“技术落地”命题,启动“人形机器人场景探索和商业化发展”圆桌对谈。此次对话汇聚了上海创智学院导师,同济大学电子与信息工程学院教授、博导印真、智元机器人市场专家孟彬健、郝超与Eason,多方核心围绕一个行业痛点展开探讨:当人形机器人突破“能走、能自主作业”的技术门槛后,如何挖掘场景的真实需求、构建商业价值闭环,让实验室成果真正嵌入千行百业?

主持人:当前人形机器人应用场景中,最核心的诉求指向哪些方向?

郝超:可以分为情感诉求和功能诉求。情感诉求对应的是文娱商演场景,比如机器人跳舞、表演,虽然有人争议,但这种情感价值是快速获得大众、B端和投资人认知的渠道。功能价值则涉及千行百业,需要看机器人在行业中能胜任多少社会角色。目前能落地的有展厅讲解、营业厅和4S店接待,正在探索酒店接待,未来会通过大模型挖掘更复杂作业能力。工厂场景对ROI要求严,目前能达到人类60%-70%的水平,目标是年底或明年接近100%。

主持人:在人形机器人注意力经济持续升温的背景下,是否出现了超出预期的需求演进,或是此前未被预判的应用方向?

郝超:之前以为主要是吸引流量,现在发现用户不仅用它引流,还用来创造人类办不到的内容和表演形式。对机器人的要求越来越高,不只是模仿人类,还要具备人类做不到的能力,这是之前没太多想到的,我们也在通过优化本体和运动智能适应这些需求。

主持人:当前人形机器人在日常生活场景中鲜少出现,是否正反映了产品与市场的匹配度尚未达标?

Eason:是的,PMF是关键。我们需要找准用户需求,且需求要有广阔市场容量和ROI空间。硬件有部署成本,不能像软件那样零成本,所以要找高价值市场。比如用户需要打孔,以前买钻机,现在可以通过服务找人来做,我们会枚举场景任务,匹配机器人的交互、作业和运动能力,看功能满足度。目前机器人虽能做酷炫动作,但生活中少见,就是因为PMF没做好。

主持人:当前市场将人形机器人划分为交互陪伴与生产力两大类别,这种分化的背后,是技术路线的博弈所致,还是场景需求的本质差异驱动?

郝超:未来机器人会分很多类,有的灵活适合表演,有的负载强、可靠性高适合长时间危险作业。智源已有不同产品线往细分方向深挖。目前远征A2能力还没完全达到人类水平,既能简单舞蹈又能交互,但还在拟合人类能力,之后会像人类一样细分角色,这是发展趋势。

主持人:在当前商业化进程中,哪些应用场景已能清晰测算ROI(投资回报率),其价值闭环的核心逻辑是什么?

孟彬健:商业服务比工业更能算账。商业服务讲究创新、有趣,靠情绪价值或眼球经济,而工业客户先看功能、测试报告和认证,再砍成本,核心是极致效率,要求节拍和稳定性,需要做减法,聚焦客户最关注的功能,控制成本。

主持人:科研教育场景中,ROI(投资回报率)的衡量维度与商业场景存在差异,其核心测算逻辑应如何界定?

印真:过去科研产出是论文、专利,现在高校和研究所更注重科研推动市场、产生价值,和企业需求有重合,希望成果有用,能讲好故事,最终产生价值。

郝超:科研教育场景中,本体稳定性很关键,影响科研效率,不稳定会增加成本。情感价值场景ROI相对高,比如机器人用于品牌宣传,带来的流量和品牌认知提升,比投广告可能更划算。功能价值场景目前成本较高,替代人工还需时间。

主持人:在实际落地中,是否存在超出初始预期的客户需求,或是某类功能的市场接受度远超预判?

郝超:多模态识别能力超出预期。我们一开始觉得让机器人识别并描述东西不新鲜,比如识别香蕉、苹果,但客户很喜欢,因为这种实体交互让机器人像人一样感知世界,能基于外部世界交流,给人的情感和功能感受更贴近人类,用户反馈比想象的大。

主持人:站在用户视角,时常面临“不知机器人能为我做什么”的认知困境,这种行业现状下,应如何理解“市场教育”的本质与路径?

郝超:理想状态是机器人能接住任何诉求,通过泛化模型覆盖更多需求。人形机器人适配人类世界无成本,交互上最好不用学习,天生知道怎么和人交流。但目前太早期,能干的有限,不过行业在快速发展,一年左右能力会接近自然交流,简单动作和对话能胜任,复杂精细活还需时间。

Eason:做产品不能教育用户,要顺应用户需求。我们自己也是机器人用户,每天和它互动,发现很多超出预期的能力。人形机器人早期像特斯拉ModelS,之后会细化出不同产品,聚焦用户切片,了解细分市场需求和容量,再决定是否开发。

主持人:人形机器人是否已针对不同用户群体构建差异化交互模式?又如何通过多模态感知系统,深度挖掘不同群体的潜在诉求?

郝超:目前没太多区分,因为销量还没到覆盖多样群体的阶段,主要用户是成年人。未来ToC进入家庭后,会针对儿童等群体调整,技术上通过声纹和视觉特征判断用户群体、环境和动作上下文,大模型能基于这些信息调整交流方式,只是当前版本还没实现,后续有规划。

主持人:当前大模型已具备一定的人类情绪识别能力,远征系列在情绪感知与响应层面,是否已实现类似特性?

郝超:未来可以,现在版本不行。今年内会实现识别声音的轻重缓急、表情复杂度和穿着,这些能力已具备,只是在平衡帧率、分辨率等参数,确保感知能力,同时依赖强算力和续航支撑复杂推理,接近人类响应水平。

主持人:远征系列的记忆功能在时效与对话轮次上的表现如何,其底层设计逻辑是怎样的?

郝超:分长期和短期记忆。短期记忆能记住几分钟内的多轮对话,类似人类当场对话的记忆;长期记忆正在建立,目前能记住名字、人脸信息,快速学习大量数据,比如1000张人脸或100万条知识库,这是现在就能做到的,比人类强。

孟彬健:长期记忆能给用户宾至如归的感觉,比如20天后见面能叫出名字。在车企4S店场景,机器人能记录客户看车轨迹和问题,判断需求标签,即使客户没成交,也能生成报告让销售跟进,甚至后期推送相关新功能,这是机器人对比人类员工的天然优势。

主持人:针对中国移动的重大订单,交付的人形机器人将主要落地于哪些核心场景,其价值定位是什么?

孟彬健:主要用于讲解与接待,发挥远征A2在商业服务领域的稳定性和差异化体验。在企业大厅、营业厅接待重要来宾时,依托强记忆能力和区域知识模型,应对各种问题。未来可能拓展到康养陪伴,移动作为ToC公司,会基于机器人能力延伸更多场景,合作是长期的,随版本和硬件迭代持续服务。

主持人:下半年在场景拓展上,将重点攻坚哪些领域,其战略考量是什么?

郝超:还是聚焦文娱商演和讲解接待,做得更扎实。讲解接待会升级为agent模式,自主分配讲解内容、润色文稿、匹配动作表情,引入PPT翻页等控制物理世界的能力;文娱商演会提升运动灵活性,适配复杂舞蹈和工具,推出群控软件,控制多台机器人协同或独立表演,赋能客户创造多样场景。

主持人:当前人形机器人从技术到商业落地的全链路中,最核心的挑战与瓶颈是什么?

印真:一是任务能力局限性,面对复杂场景下的多元需求,其能力覆盖程度有限;二是安全性挑战,高功率电机易失控,极端工况下对周边环境的潜在风险,仍是行业必须跨越的门槛。这两点构成了技术迭代与场景落地之间的关键梗阻。

郝超:从产业实践看,一是角色胜任度,对目标角色的胜任比例不高,当前对目标场景角色的功能覆盖仍显不足,离80%-100%的行业预期存在差距;二是接管率,依赖人类干预,自主决策链条尚未完全闭环,比如展厅讲解需要人布置内容,商演需要人调试动作,未来会通过技术降低接管率,让机器承担更多。

Eason:用数字4210-1逻辑来概括,本质是人机协同效率的进化路径,从早期4人支撑1台设备的运维闭环,到当前1人即可完成全流程部署,最终指向“零人工介入+自主续航”的-1阶段。这一路径的关键突破点,在于破解能量补给的自主性瓶颈,同时通过OTA持续释放能力红利:当产品价值与成本的比值突破5-10倍阈值时,将迎来商业化的爆发点,交互能力或在半年至一年内触及这一临界点,运动与作业能力的突破也将循序跟进,形成技术迭代的正向飞轮。

孟彬健:人们易高估短期变化,低估中长期变革。机器人普及后会推动社会进步,让更多人做想做的事,减少不想做的工作。给人形机器人时间,两三年后变化会很明显。

这场“夏日CityWalk”24小时全直播,以全球首次全尺寸人形机器人高温环境下自主行走的实践,为行业呈现了技术落地的核心逻辑,更验证了人形机器人从“实验室演示”迈向“商用场景”的可行性。

此次活动既是技术迭代的里程碑,更揭示了行业方向:人形机器人的实用化,需要以真实环境测试为基础,以场景需求为导向,持续打磨“稳定-智能-便捷”的核心能力。而这场直播留下的,不仅是挑战成功的记录,更是技术从“突破”到“落地”的思考起点。