Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

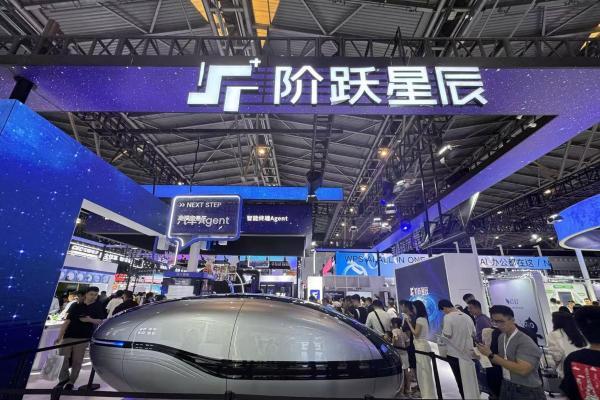

2025年7月31日,正值2025世界智能汽车大会召开期间,第三场主题论坛“协同创新,促进产业跨界融合”成功举办。作为大会核心议程之一,本次论坛聚焦智能汽车产业与人工智能、未来科技等前沿领域的深度交融,围绕技术创新驱动与产业生态协同展开战略研讨。来自国内外顶尖学府、行业领军企业及科研机构的专家学者、企业领袖,就车路云协同发展、国产芯片技术突破、C-V2X通信标准产业化等关键议题进行深度对话,共同擘画智能汽车产业升级的创新路径与发展蓝图,为构建未来智慧交通生态提供前瞻性解决方案。

前沿技术突破:从数据链到云边协同

中国科学院软件研究所时空数据管理与数据科学研究中心主任、俄罗斯自然科学院外籍院士丁治明在主题分享中指出,自动驾驶技术正从单车智能向“云-边-端”协同架构演进。他提出,AIOT时空感知大数据是突破L4/L5级自动驾驶的关键,而当前行业面临的最大挑战在于如何实现全域数据共享与实时计算。中国科学院软件研究所团队研发的时空感知平台已具备百万级数据/秒的处理能力,并建议将此类系统纳入城市新型基础设施,为车企提供标准化服务,从而降低技术落地成本。

高新兴科技集团高级副总裁吴冬升则从商业化角度分析了车路云一体化落地的瓶颈。他表示,算力资源分配不均、数据可用性不足及高昂的建设成本是当前的主要障碍。高新兴提出的分层算法服务体系,即50毫秒级融合感知、100毫秒级协同决策的体系,已在多个试点城市验证,未来将通过“网联数仓”整合多源数据,为自动驾驶企业提供更精准的交通态势感知能力。

产业融合实践:从技术底座到场景驱动

芯海科技(深圳)股份有限公司CEO总裁王君宇强调,智能汽车芯片的研发需要长期投入与生态协作。他以公司对标英菲尼迪的K7系列芯片为例,指出车规级芯片的研发周期通常长达6-8年,而国产替代的机遇在于“开放合作+技术沉淀”。他呼吁行业建立更紧密的产学研合作机制,以缩短技术迭代周期,助力中国芯片企业在全球竞争中占据主动。

万集科技副总经理兼智慧城市事业部总经理高鑫分享了高价值场景驱动的车路云规模化建设经验。他介绍,在天津、杭州等地的实践中,红绿灯上车、盲区预警等功能显著提升了自动驾驶的安全性和可行性。他认为,路侧系统应从单纯的设备集成转向“感知-算力-算法-数据”闭环,同时推动高精地图标准化,以支持跨区域、跨车型的协同应用。

中信科智联科技有限公司首席专家胡金玲深入解析了C-V2X技术的全球进展。她表示,中国已形成从空口协议到安全认证的完整标准体系,并在无锡试点中通过信号灯数字化开放(秒级/百毫秒级双通道),解决了车辆对红绿灯的异构识别问题,推动规模跨区域应用。她同时指出,车路云协同应用仍面临挑战,需加强跨行业协作。

上海钛方科技有限公司总经理潘瑞则从被动安全领域提出创新思路。其团队研发的“弹性波技术”可模拟人类触觉感知,实现电池碰撞预警(百毫秒级断电)和盲区微碰识别(防二次碾压)。该技术此前已应用于C919飞机监测,现成功移植至汽车领域,未来有望拓展至智能交互场景,如触控开门等。

圆桌对话:智能驱动下的生态聚变

在“智能驱动,生态聚变”圆桌环节,嘉宾们围绕跨产业协同的挑战与机遇展开讨论。

芯海科技(深圳)股份有限公司CEO总裁王君宇认为,AI与自动驾驶的融合需要“技术底座+人性洞察”双轮驱动,车企与芯片企业应建立更紧密的合作关系,以缩短研发周期。

昇腾技术(深圳)有限公司首席技术官李志峰强调开源开放的重要性,他以机器听觉技术为例,指出数据共享与模型开放可显著提升多模态感知的可靠性,但需建立合理的商业利益分配机制。

深圳市百思泰科技有限公司总经理张其从后市场角度分析,指出高压化、轻量化趋势对维修体系提出新要求,车企应适度开放技术标准,以完善服务生态。

上海沃芙汽车电气有限公司总经理邱仕清则聚焦连接器标准化问题,呼吁行业共同推动类似特斯拉的接插件标准,以实现“小型化-高速化-高可靠”的统一。

本场论坛通过技术研讨与跨界对话,提出了智能汽车产业的三大发展方向:一是构建“云-边-端”协同的基础设施,二是以高价值场景反哺技术迭代,三是通过标准化与开放生态打破协同壁垒。这些共识性成果不仅为行业发展提供了清晰指引,更彰显了中国智能汽车产业在技术创新和生态构建方面的领先优势。可以预见,在产业各方的共同努力下,智能汽车将加速迈向更安全、更智能、更协同的新发展阶段,为全球汽车产业变革贡献中国智慧和中国方案。