Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

8月25日,由河南省委宣传部、河南省委网信办指导,郑州市委宣传部、郑州市委网信办与微博联合主办的“2025微博文化之夜”在郑州隆重举行,开启了一场跨越时空的文化盛宴。

敦煌、云冈、龙门、麦积山四大石窟的代表首次聚集在微博文化之夜的舞台上,共同探讨数字时代传统文化的保护与传播。这既是对文化遗产保护成果的集中展示,也是对传统文化创新传播的积极探索。从崖壁石窟到数字空间,从学术研究到大众参与,石窟文化正通过微博等社交平台,以更青春、更开放的姿态融入大众生活,让千年遗产在数字时代焕发全新活力。

四大石窟代表破壁对话,解密石窟文化的守护与传承

敦煌、麦积山、云冈、龙门四大石窟,不仅是艺术的宝库,更是中华文明的见证者。四大石窟代表首次在微博文化之夜同台,可以说是一次“破圈”之举。

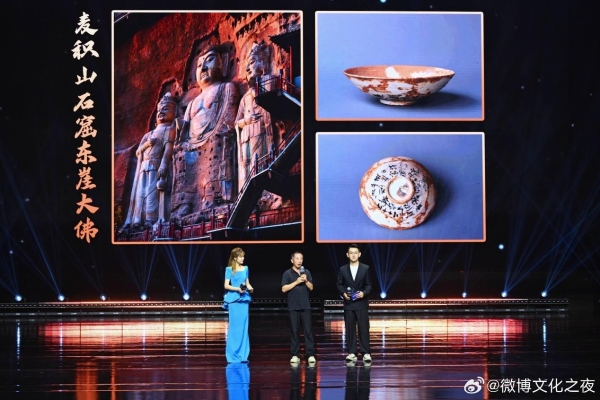

活动中,石窟主题篇章在形式上颇具巧思,以一场融合光影技术与舞蹈艺术的沉浸式大秀《凿光·守光·追光》开篇,让风化的佛像、褪色的壁画在数字光影中“重生”。随后,四大石窟代表作为“展卷人”依次登场,通过四幕揭开“石窟·中国”宝藏图,分享各自在保护与传播中的实践与思考。

敦煌研究院研究员、中国敦煌石窟保护研究基金会理事长杨秀清介绍,2025年5月发布的“数字藏经洞”数据库平台,正助力流失海外的敦煌文物实现数字化回归与全球共享。云冈研究院研究馆员、山西省灵岩云冈石窟保护基金会理事长赵昆雨讲述了第18窟立佛“儒童本生”的细节,展现云冈石窟除恢弘造像外的动人之处。龙门石窟研究院党委书记余杰表示,将深化数字化保护,让北魏至唐代的皇家石窟艺术世代相传。麦积山石窟麦积山石窟艺术研究所数字中心主任董广强,讲述了东崖大佛白毫相中发现的宋代瓷碗之谜,邀请网友探寻更多历史谜题。

四大石窟守护者代表破壁对话,仿佛带我们走进了石窟文化千年的时光,让我们更加深入地了解了石窟的历史与艺术价值。借助微博文化之夜这一超级文化IP,以及微博平台的线上传播,石窟文化打破了地域与圈层的阻隔,将以更生动的姿态,进入更多公众视野。

数字技术赋能文化焕新,互联网重建文化传播“新范式”

在数字时代,石窟文化的传播面临新的机遇与挑战,互联网和数字技术正成为推动文化传承的重要力量。

在“从‘风化消逝’到‘赛博永生’”的主题对话中,专家学者围绕数字时代的石窟文化传播展开了讨论,呈现出多元的视角。哈佛大学CMLAB-Digital Gandhara特聘研究员、博士邵学成认为,数字技术是特殊情况下保护文化遗产的重要手段,可以避免战乱和自然灾害造成的文化记忆丢失;另一方面,中国经验可助力丝绸之路各国文化遗产保护,如在阿富汗、巴基斯坦等地已经开展了合作实践,也是民心相通的好方法。

从国际视野转向本土实践,数字化的探索和成果也在我国各大石窟的保护中不断显现。敦煌研究院艺术研究部副部长,中国文物学会文物摄影委员会理事孙志军指出,从国际视野转向本土实践,数字化的探索和成果也在我国各大石窟的保护中不断显现。敦煌研究院艺术研究部副部长,中国文物学会文物摄影委员会理事孙志军指出,敦煌石窟的数字化已由早期的莫高窟重点洞窟壁画数字化发展为覆盖整个敦煌石窟群的“数字敦煌”项目,部分成果已面向全球开放。数字化让敦煌突破限制,兼顾文物保护与公众需求。

麦积山石窟艺术研究所数字中心主任董广强谈到,麦积山石窟数字化聚焦塑像立体保存,未来将推动数字资源上线等,让更多人感受石窟之美。龙门石窟研究院研究馆员、河南省文物局文物保护专家库成员焦建辉表示,在石窟文化的数字化传播中,除了技术层面的突破,人文故事的挖掘也同样关键。

中国摄影协会副主席吴健现场分享如何用镜头捕捉石窟艺术的惊鸿一瞥,并为我们揭秘了莫高窟130窟大佛拍摄背后的故事。他表示,“石窟之美,不仅在石壁之上,更在人心之间。”他提到,在尊重文化和艺术的基础上,对石窟进行二次创新表达,可以让千年艺术穿越时空,真正走进日常生活。尤其在这个全民传播时代,每个人都可以是石窟文化的守护者。

当代数字技术让残损的宝藏重生,而石窟文化也借助互联网平台在传承中焕发了更多生机。在社交媒体平台上,石窟崖壁上的文化发现变成了一个个可触达亿万用户的文化故事,更多公众,尤其是年轻人逐渐了解了石窟文化,专家大V们的解读分享则让瑰宝图中的学术密码,转译为全民共享的文化通识。

当石窟艺术从山崖走进亿万网友的手机屏幕,当千年佛像在社交媒体上收获无数年轻人的“点赞”与“二创”,让石窟文化不再是单向宣教,而变成了双向互动,文化传承的新范式正在形成。

微博成传统文化传播主阵地,助力文化遗产“活”在当下

作为社交媒体平台,微博丰富的创作者和媒体生态,多元庞大的用户基础,强大的社交热点优势,以及多媒体表达方式,早已成为传统文化传播、发酵出圈的重要阵地。

越来越多的年轻人正通过微博,用镜头、表情包、飞天特效等方式表达对石窟文化的喜爱。微博上的二次创作、创新表达,让石窟艺术以更亲切的方式走进大众生活。

借助微博这类社交媒体平台,石窟相关话题也有了更广泛的关注和讨论。通过多元话题、图文分享、短视频、直播等,大众与石窟文化之间的认知壁垒正在被打破,更重要的是多样创新的形式和趣味话题,勾起了大众对石窟文化的兴趣。

从现场的沉浸式大秀,到石窟展卷人的分享,再到微博上的话题讨论,微博之夜将古老石窟文化与现代科技紧密相连。通过互动体验、创意演绎等形式,让观众深度参与其中,实现了传统文化从“被动接受”到“主动传播”的转变,让传统文化走进更多人的生活。

四大石窟代表在微博之夜首次同台,不仅让传统的文化遗产成功破圈,还以数字技术为支撑,以社交媒体为渠道,以人文精神为内核,让石窟文化找到新的表达方式。微博以平台生态将文化传承升维为全民参与的现代仪式,不仅为石窟文化的传播开创了新模式,也为其他传统文化的“新传播”提供了借鉴。

TOM2025-08-27 13:3308-27 13:33