Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

近年来,数字中文建设进程不断加快。从提供个性化教学的智能教育平台,到突破语言障碍的实时翻译技术,从面向老年群体的智能辅助设备,到助力文化传承的古籍数字化整理等,基于数字中文的新技术、新产品、新业态已深入到社会方方面面。自诞生起就肩负着汉字数字化传承使命的方正电子,始终致力于以科技赋能文化发展,大力推进AI技术在字库、媒体出版、学术期刊等领域的应用。

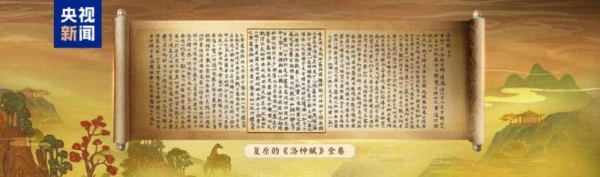

无论是不久前在《中国书法大会》(第二季)栏目中实现创造性重生的王献之《洛神赋》全卷,还是至今已延续8年、硕果累累的“中华精品字库工程”项目,均是方正电子以超强AI造字技术,拓展语言文字信息化应用场景、助推数字中文建设的重要实践与成果。

AI造字技术让书法瑰宝实现数字化重生

《洛神赋》为曹植抒怀之作,后由晋代书法家王献之小楷书写,成为“翩若惊鸿,婉若游龙”的书法典范,现仅存十三行约二百五十字。如何让仅存不到三成的王献之《洛神赋》重构完整神韵?方正电子利用自主研发的AI辅助造字技术,加上在书法艺术和字体设计领域的深厚积淀,最终完成了对这一杰作的数字化呈现。

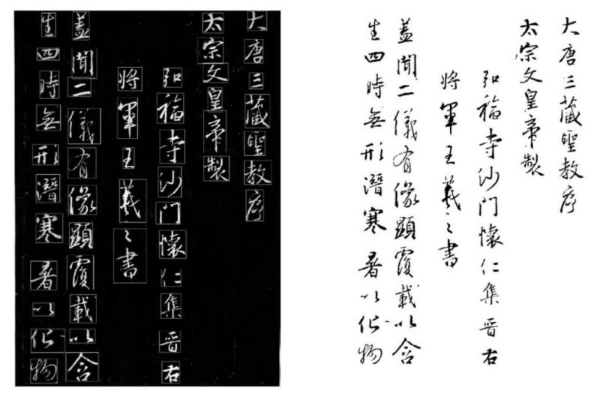

▲《洛神赋》复原全卷

在还原过程中,面对原石中部分字形残缺、难以复刻的挑战,方正电子的字体设计师们借助AI技术,对底本文件进行增强处理,得到更清晰可辨的字形,再以此为依据逐字勾勒出矢量化字形。最后将复刻字体嵌入原石,逐一进行比对和调整。通过对残缺字形的比例、结构、走势等进行精准填补及修正,确保经典之作能以更接近原貌的姿态重现。

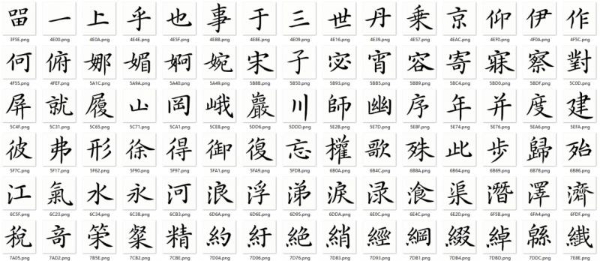

▲由AI生成的王献之《洛神赋十三行》待补汉字

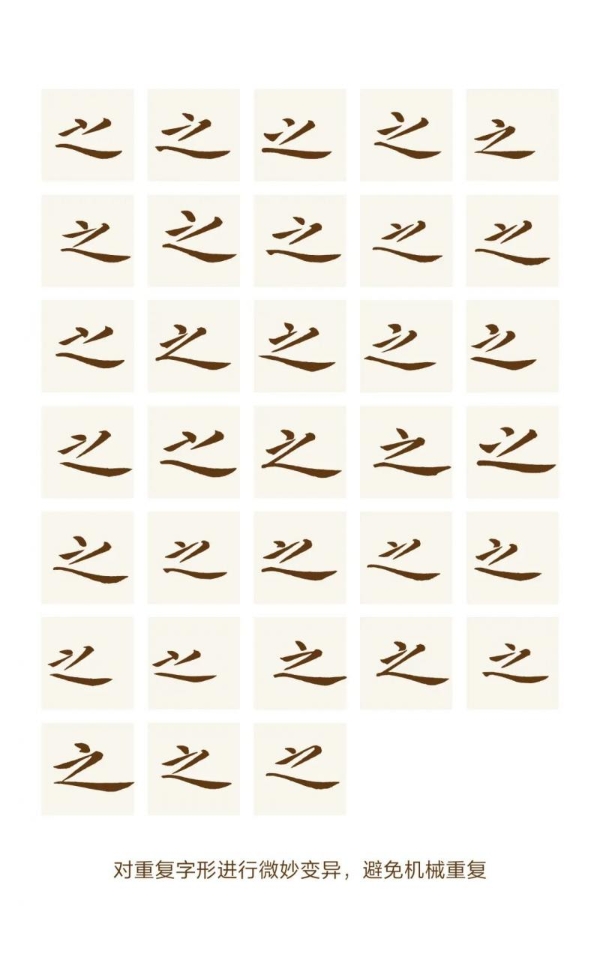

面对大量缺失的字,方正电子以“AI+书法补字”实现艺术突围。方正电子的AI智能生成字体技术中的仿写拓展技术,可以通过分析现有字体的特征,仿写并拓展这些字体的风格和样式。具体到《洛神赋十三行》中,通过AI大模型对提炼出来的复刻字进行字形风格抓取,然后快速生成其余汉字。目前,通过AI生成的字形,已能基本满足常规书法字库的使用需求。

深耕技术创新持续引领汉字数字化进程

值得一提的是,在《洛神赋十三行》书帖的还原中大放异彩的AI辅助造字技术,由北京大学王选计算机研究所牵头,方正电子参与攻关,已历经十余年的持续研发,并曾荣获北京市技术发明奖二等奖。该技术率先突破中国文字的字体智能计算核心方法与自动生成关键技术,持续引领汉字数字化进程。方正电子承担的中华精品字库工程,就深度应用了该造字技术。

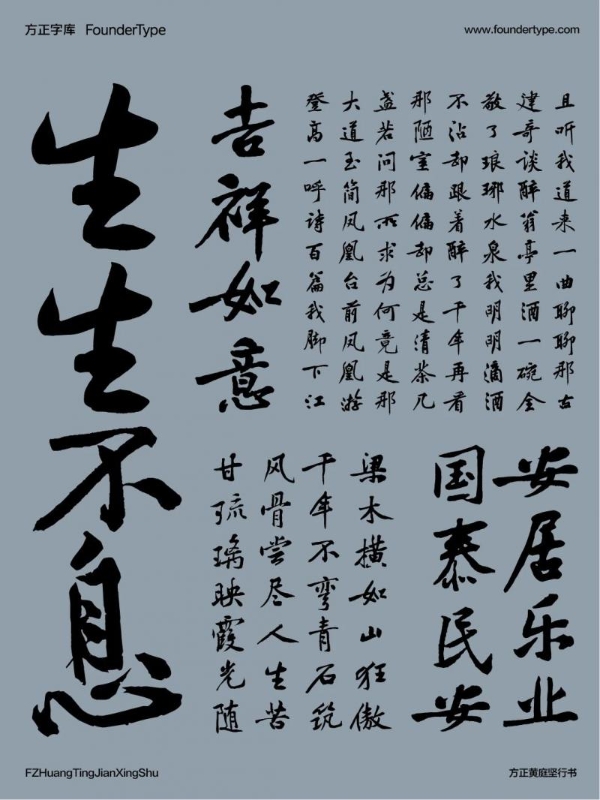

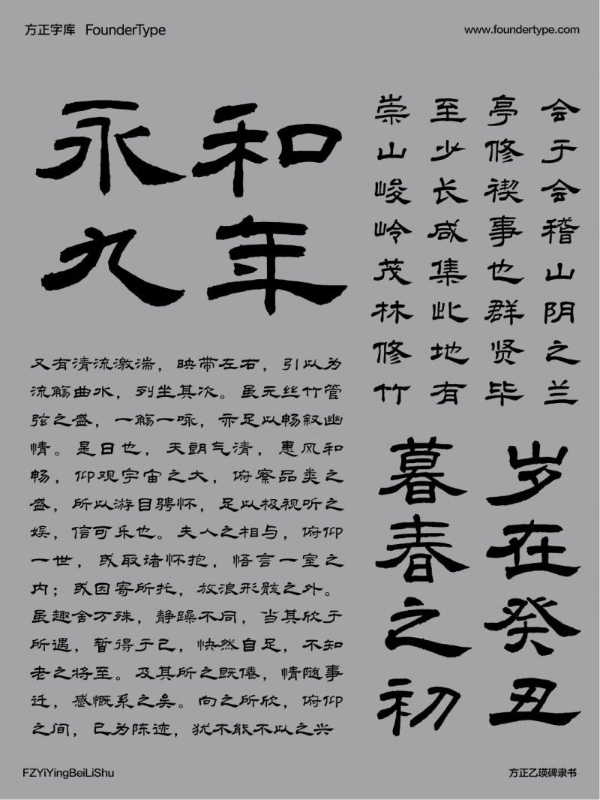

中华精品字库工程是中华优秀传统文化传承发展工程支持项目,工程由中国文联、国家语委共同指导,将精选中国历代书法名家的代表作品,开发成电脑字库,中国书法家协会负责开发字体的遴选和质量审核,方正电子负责字库的开发工作,是对书法经典的数字化再创造。

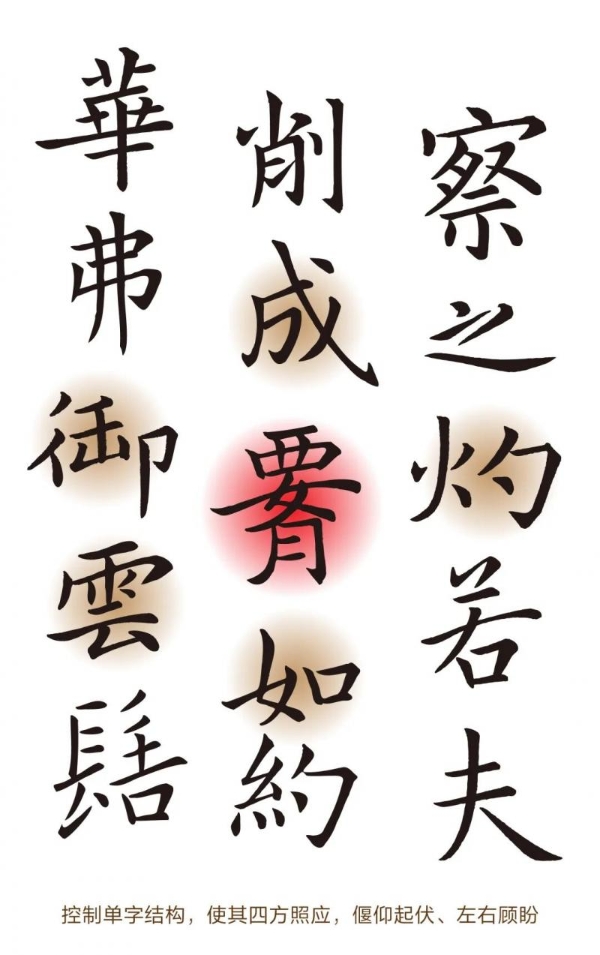

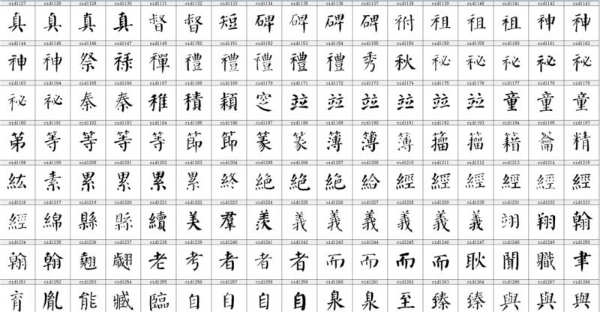

方正电子通过专业的书法字体设计能力及AI造字技术的支持,针对碑帖、古籍、手写稿等不同来源字稿,研发了字形精准定位、自动识别等技术,显著提升字稿字形轮廓的保真度与生成效率。每款字体的开发,都历经严谨的收集字稿、字稿扫描、字形选择、精细设计、补字创写、字形检查、专家审核、封装成库8个步骤。

在字体开发过程中,方正电子运用AI辅助造字技术,在书法家根据原书法风格仿写的2000个汉字的基础上进行风格抓取,快速生成其余汉字,设计师再逐字精细调整;同时,帮助设计师高效实现碑帖切字识别,迅速精准地处理大量书法作品,确保最终成果忠实地反映书法艺术的精髓,满足现代汉字应用的需求。

▲方正电子利用人工智能技术高效实现碑帖切字识别

当前,AI技术正成为连接古今、沟通世界的文明桥梁。站在语言与技术融合的新起点,方正电子将继续坚持科技创新,深化数字技术与文化内核的融合,让传统文化在数字时代焕发持久生命力,为数字中文建设贡献更多力量。