Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

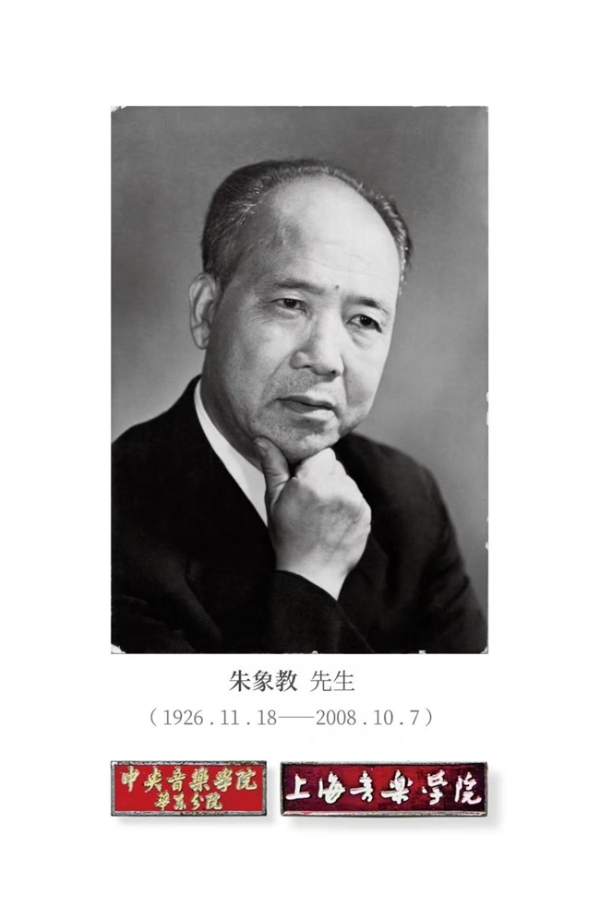

2026年,我们将迎来新中国第一代职业制琴师、被誉为制琴界“大国工匠”的朱象教先生(1926.11.18-2008.10.7)百年诞辰。他不仅是中国提琴制作专业的奠基人之一,更是一位以毕生心血为中国提琴制造业奠定基石的宗师。他以刻刀为笔,以木材为纸,将生命的音符,深深镌刻在了中国乃至世界提琴制作的史册上。

(图注:朱象教先生肖像)

从天台赤子到制琴宗师

浙江天台,佛宗道源,济公故乡,人文荟萃,山水奇秀。这片土地养育了朱象教先生的风骨,他的人生与才艺,恰如其故乡的赤城山,不与众山同色,敢于平地拔起,卓然屹立。

先生出身清贫,父亲是小铜匠,母亲务农。他自幼随父打下手,练就了一双巧手与一颗静心。怀揣着对“八音”之美的向往,他步入了中国提琴制作的摇篮——上海音乐学院。自1950年起,朱象教先生先后在中央音乐学院华东分院(上海音乐学院前身)乐器制作室、轻工业部上海乐器研究所及上海音乐学院附属乐器工厂,师从谭抒真、许金寿先生,迅速成长为一名技艺超群的职业制琴师。

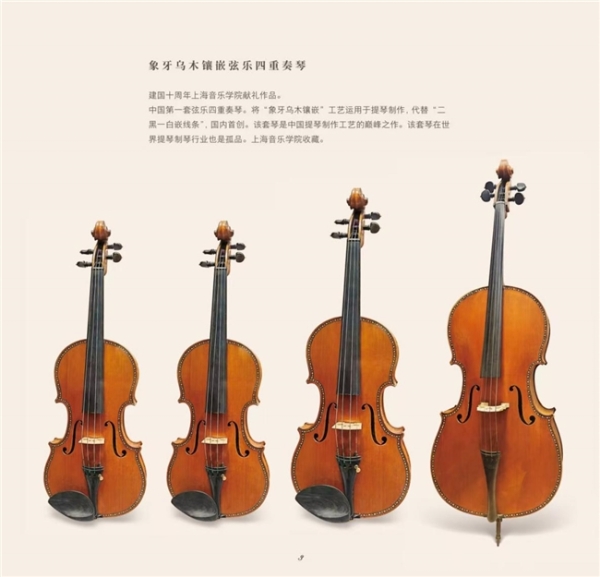

国之瑰宝:一套独步世界的弦乐四重奏

(图注:象牙乌木镶嵌弦乐四重奏琴,光影流转,尽显东方神韵与西方典雅)

1958年,为献礼新中国成立十周年,上海音乐学院决定制作一套高水平的弦乐四重奏琴。这项重任,落在了年仅32岁的上音附属乐器工厂提琴车间主任朱象教肩上。

故事的起点,源于一张黑白照片。时任副院长谭抒真先生将一把独特的象牙乌木镶嵌小提琴照片交予朱象教,问:“朱象教能不能做?”朱象教反复研究后,给出了一个充满勇气的回答:“能”。但他也敏锐地指出了难题:琴头与边板的雕花工艺会加厚木材,势必影响音色。当时距离国庆仅一年多,且帝国主义封锁导致优质木材奇缺,一旦失败,再无返工时间。

在谭抒真先生的果断决策下,最终决定:放弃繁复工艺简单的雕花,集中精力攻克核心工艺——象牙乌木双镶嵌。这既是对中国传统工艺的致敬,也是对西方乐器制造的革新,目标直指意大利制琴巨匠斯特拉迪瓦里为西班牙皇室定制的传世名琴。

挑战接踵而至。象牙材料无处寻觅,幸得教务处金承汉先生提供关键信息,从一台报废的进口施坦威钢琴上拆下了珍贵的象牙贴片。技术员左绍芬先生则以精湛的技艺完成了油漆工序。朱象教先生马力全开,超长发挥,仅用不到一年,这套凝聚了集体智慧的弦乐四重奏琴奇迹般地诞生了。

这套琴,在国内首创将象牙乌木镶嵌工艺用于提琴,替代了传统的“二黑一白”嵌线,艺术价值卓绝。它不仅是中国第一套弦乐四重奏琴,更因其独一无二的工艺与设计,成为世界提琴制作史上的孤品,至今仍由上海音乐学院珍藏。凭借此功勋,朱象教先生在1959年被评为“八级工”,月工资高达108元,这是当时对技术工人的最高赞誉,“大国工匠”之名,实至名归。

行业标杆:奠定中国提琴制作的标准与未来

(图注:朱象教先生工作照,神情专注,手中仿佛握着整个行业的未来)

朱象教的目光,远不止于一把名琴。他深知,一个行业的崛起,需要标准与根基。

1959年,在谭抒真先生的领导下,他作为核心执行人,参与制定了新中国第一部提琴制作行业标准。该标准以意大利斯特拉迪瓦里琴为蓝本,结合中国人的身形特点进行科学调整,规范了各类提琴的尺寸与工艺。标准中甚至明确规定,制作一把高级小提琴的工时不得少于30个工作日。为推行此标准,朱象教亲手制作了从1/8到4/4的全尺寸样板琴,为中国提琴制作的规范化、标准化铺平了道路。

为打破对进口提琴材料的依赖,1956至1962年间,他多次深入东北、川藏滇等地的原始林区调研,成功开发出多处国产提琴材料原产地,为提琴行业的高速发展提供了坚实的“弹药库”。

1978年,上海音乐学院首创提琴制作本科专业。朱象教再次受命,参与招生并担任专业教师,将毕生所学倾囊相授,为国家培养了第一代高学历的制琴人才。

(图注:朱象教先生和谭抒真先生与苏联专家合影)

艺无止境:全能的匠人与淡泊的智者

朱象教先生是业内罕见的“集大成者”。从1/16的小提琴到4/4小提琴,中提琴,大提琴和低音提琴,从琴马到琴弓、油漆,乃至熬制鱼胶,他精通制琴的全流程工艺,体现着对工艺极致的追求。退休后,他退而不休,受聘担任上海音乐学院附属乐器工厂顾问长达20年,继续为中国的提琴事业发光发热。

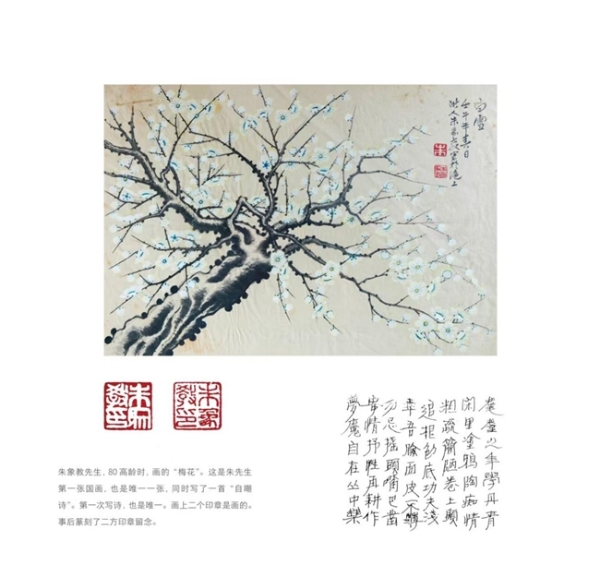

在严谨的专业之外,先生亦有一颗风趣谦逊的心。80高龄时,他画了人生第一幅也是唯一一幅国画《梅花》,并题诗自嘲:“耄耋之年学丹青,画里涂鸦陶痴情。粗疏简陋卷上显,追根刨底功夫浅……”他甚至亲手“画”上两枚印章,事后又专门篆刻留念。这件趣事,让我们看到了一个在专业领域一丝不苟、在生活中却充满艺术情怀的立体形象。

(图注:朱象教先生唯一一幅国画作品《梅花》,及自嘲诗手稿)

结语

朱象教先生的一生,是为中国提琴事业奋斗的一生。他以卓越的匠心,为中国乐器制造史谱写了华丽篇章。他的名字,与他亲手制作的那些传世名琴一起,将永远被铭记。在先生百年诞辰之际,重温他的故事,不仅是对一位制琴宗师的深切缅怀,更是对那种精益求精、无私奉献的匠人精神的崇高致敬。弦歌不辍,匠心永存。