Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。”这句广为流传的话被很多教育者引用,却鲜有影像作品能真正捕捉到那“点燃”的过程或瞬间。

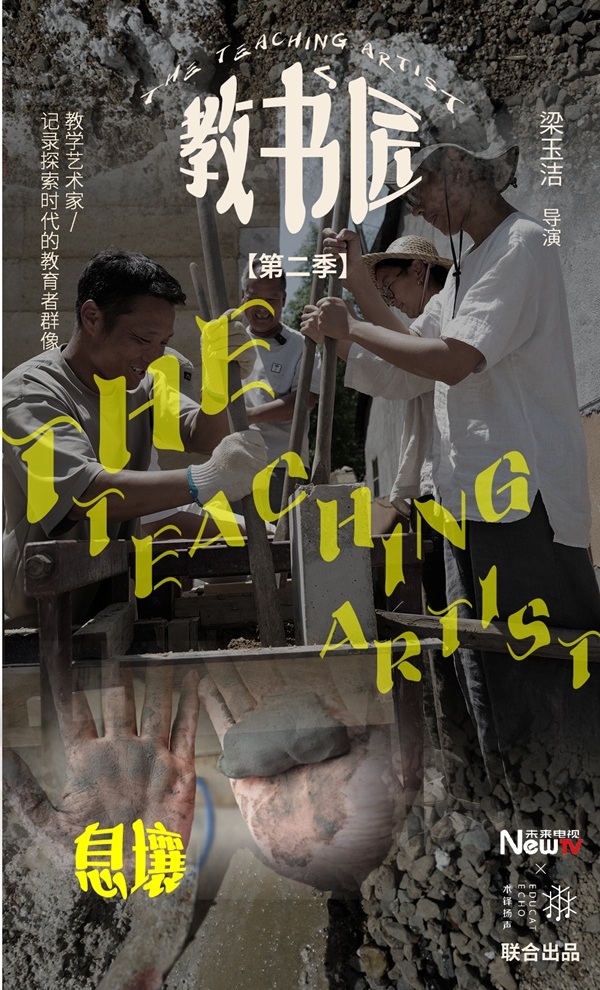

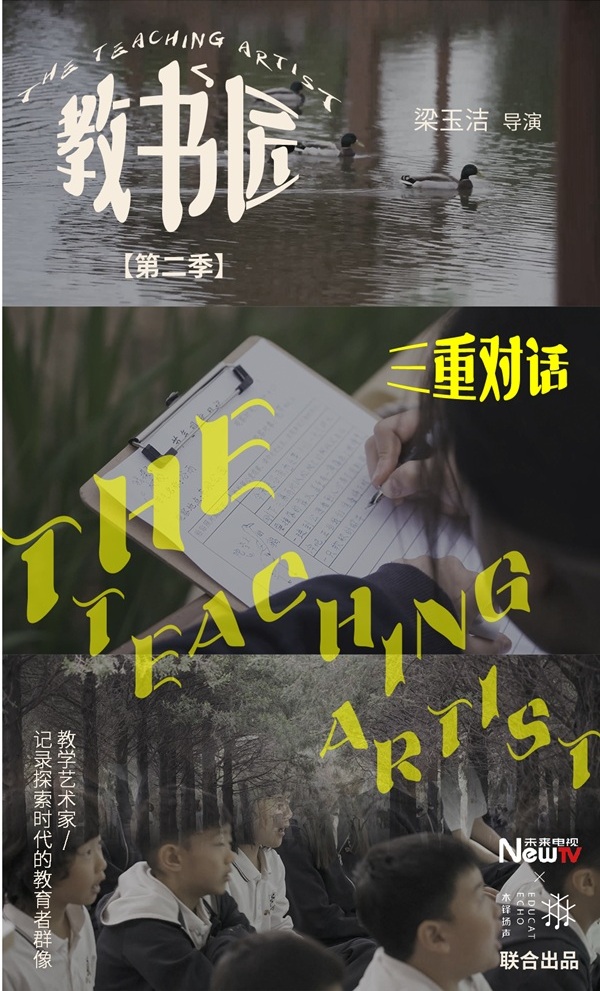

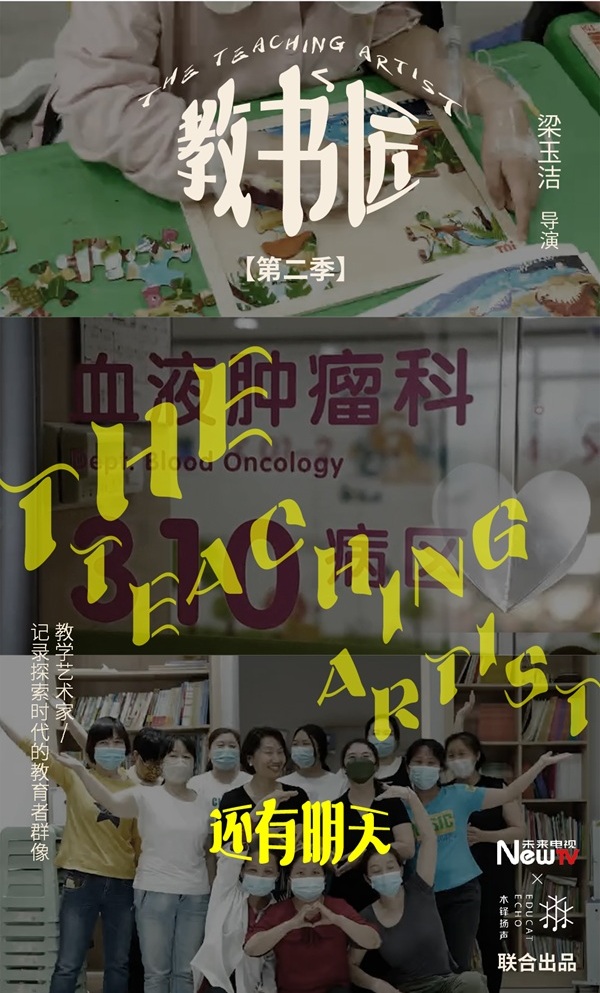

近日,由未来电视与木铎扬声联合出品的全国首部关注“教育设计”,同时也是记录探索时代的教育者群像的纪录片——《教书匠》第二季,在央视频TV等平台上映。

《教书匠》第二季延续了上一季的特点,没有刻意制造的戏剧冲突,也没有堆砌的教育金句,而是继续以独特的视角与沉静的记录,穿透纷繁的教育表象,通过8个创新教育案例的真实实践,直抵教学活动的核心——那些由教师精心设计,最终在学生身上引发真实成长的“点燃”过程。

它让观众在慢节奏的凝视中,重新思考什么是好的教育,以及孩子真正需要的成长是什么,并为当下的教育实践,提供了一份来自一线、极具参考价值的样本。

在急躁时代重拾“教书匠”的底色

“教书匠”这个词,在如今的中文语境中常带有几分贬义或戏谑,但在《教书匠》这部纪录片中,它却被赋予了全新的、返璞归真的意义。这也是该片在概念上的一次巧妙破题。

在教育“大师”光环漫天飞舞、各种速成班泛滥的急躁时代,真正的教育创新,往往藏身于课堂的日常精进之中。

《教书匠》的英文标题是“The Teaching Artist”,直译为“教学艺术家”,反而更直接地反映了创作团队的意图。

这一概念源于40年前美国林肯中心教育部门的创造,本是对从事教育工作的艺术家们的尊称。而《教书匠》则将其引申至每一位对教学活动进行创造性设计的教师身上,将“匠”的精神与“艺”的创造力融为一体,宣告了对教学本源的尊重与回归。

纪录片首先对自身的创作手法进行了“设计”:无摆拍、无设计,让教育场景如实呈现。这种创作上的克制,也是对教育本质最大的尊重。

总导演梁玉洁认为,只有在日常、真实的教育场景里,老师和孩子们那些真实的关系是怎么流动的,那些真正的影响是怎么发生的,才值得被镜头捕捉。

这种对内容真实主义的坚持,也使影片超越了传统教育片惯有的煽情或高光时刻,转而聚焦于那些可能不怎么讨巧,但却足够有力量的瞬间。就像《三重对话》中常丽华校长磨课时对文本的反复推敲,《还有明天》中“新阳光病房学校”的老师们对特殊需求的耐心看见,《息壤》里“泥土学校”对生活本身的回归与理解。

所以,“先从做好一个‘教书匠’开始”,这句片中的宣言,并非是对教育理想的降格,而是对专业精神的升维。它呼吁教育者们在追求宏大目标之前,先沉下心来,把每一次40分钟的课堂、每一次教研活动、每一次对孩子的回应,都视为一件值得钻研的艺术品。

通过对“教育设计”案例的深度呈现,这部纪录片不再仅是记录,更是一次对教学艺术的详尽方法论展示,让教育工作者得以在具体实践中,找到那条“把空间还给孩子,把成长的自主性还给孩子”的有效路径。

一场关于教育的创新与寻变

相比第一季对校外多样化教育场景的观察,《教书匠》第二季的一个明显转变,在于将镜头深度聚焦于体制内教育和社会教育的创新。

这种转变,既使其在“教育强国”政策背景和新时代要求的教育发展目标之下,能更加聚焦那些积极推动教育变革和创新的学校案例,也能更好地发现那些主动承担社会责任,积极走在探索之路最前沿的教育者。

例如,《三重对话》一集中记录的常丽华校长与语文教研组的真实磨课现场,就生动展现了校长如何成为推动教学创新的核心角色。

梁玉洁透露,在一个多星期的拍摄时间里,常校长每天80%以上的时间都在和老师们磨课。这种对教学细节的反复雕琢,打破了校长被行政事务束缚的惯有形象,体现了对教学质量的极致追求。

在梁玉洁看来,常校长的价值更在于其“系统赋能”的能力,她将个人的能量通过有效的机制传递给其他教师,从而保障每一个孩子在日常课堂中都能获得优质的回应与引导,这才是一所学校教育力量的真正体现。

而在《息壤》这一集的“泥土学校”里,我们则看到了一种根植于生活和土壤的教育实践。在这里,教育不再是单纯的知识输入,它既是回归本源,重新触摸我们与天、地、人及万物的古老联结,也是回到生活,在具体的劳作、创造与协作中,理解生命的意义与力量。

就像梁玉洁提到的那样,“好的教育,就像生生不息的土壤。人的所有认知和能力,都在这生活的点点滴滴中生长出来,从解决实际问题的创造力中长出来。教育本身和生活并不是割裂的,不管在时间还是空间上,它们都是一体的。”

尽管这部纪录片中的案例都处于九年义务教育框架下,但由于所呈现的教育场景各具差异,创作团队因而着力呈现了它们各自语境中的独特实践。

如《第一束阳光》记录的洵阳路小学,通过25年的摸索,为家门口的小学如何在资源相对有限的情况下,搭建有温度、有深度的课程体系提供了生动的范例;《伴我同行》中蒲公英中学对随迁子女心理教育支持团队的记录,则体现了教育对弱势群体的社会责任担当;在《还有明天》中,当镜头走入病房学校,那些由于疾病而暂别校园的孩子们,不再只是医疗系统中的患者,而是依然有教育者用温度与耐心陪伴他们穿过生命的困境,让他们可以学习、拥有同伴,更好地面向未来。

通过这些具体而鲜活的记录,观众真切感受到了教育在不同环境中的目标、方法与难点,也看到了教育者们在既有限又真实的条件下所做出的尝试。这些案例同时也证明,创新很多时候并非是颠覆,而是从日常教研、课程设置、关系建构等点滴之处,完成一次深度的“教育设计”。

回归教育的终极议题:“彼此看见”与“生命感受”

在教育类纪录片领域,《教书匠》的最可贵之处或在于,它将教育的思考原点,从知识传授拉回到了“人”本身。

这不仅是教育的本质回归,也是纪录片对观众产生持续影响的核心所在。

梁玉洁曾在一次分享中强调,这部片子的核心意义是让教育者们能够真正地“彼此看见”。这种看见,很多时候是超越组织架构、专业触角等理性观察坐标,而是回到“身体感觉”——我愿不愿意待在这个学校里,我在这里能遇见什么样的人,能获得什么样的生命体验?

这是一种高度人文主义的洞察。对于教育者而言,看见是力量的来源。通过看见那些已经找到“生命之光”的老师们如何工作、如何自省,能影响更多老师、观众在某些瞬间,意识到自己面对孩子时,某个旧有的方式可以收住,某种更好的回应可以做出。

这种“彼此看见”,在《三重对话》中还得到了更高的升华。

常校长的课堂,会引导孩子们进行三重对话:对话文本、对话彼此、对话自己。这不仅是一堂语文课的技巧,更是一堂人生之课。因为教育的终极目标,是帮助人将外部的知识和技能,关联到自己的内心、自己的生命感受。就像常校长所说的那样:“小朋友会在这些最经典的诗词里面,真正地看到他自己”。

《教书匠》用镜头充当了这座连接教育者内心、连接不同教育场景的桥梁。它让创新者不再孤单,让迷茫者找到方向,让大众对教育的理解不再停留在表层的分数与竞争,而是深入到师生关系的互动、团队机制的建构,以及个体生命体验的联结。

当教育的思考落回到“人”本身,也是每一个教育者的生命状态在影响和点燃更多的人。这部纪录片之所以打动人心,也在于此。或者说,《教书匠》提供的不仅是教育设计的方法,更是一种构建充满生命力的教育生态的信念。

当下,在政策引导和内生需求的双重推动下,中国教育正处于一场深刻而务实的变革之中。《教书匠》第二季的推出,可以说恰逢其时,它不仅以影像为载体,为这场变革留下了清晰有力的注脚,同时也成为教育工作者的深度教研资料,更为大众理解当代教育创新脉络提供了一个重要窗口。

未来,我们期待《教书匠》系列能够持续深耕,不断发现和记录更多中国教育寻变道路上的光与火,成为影响一代教育者的宝贵影像财富。