Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

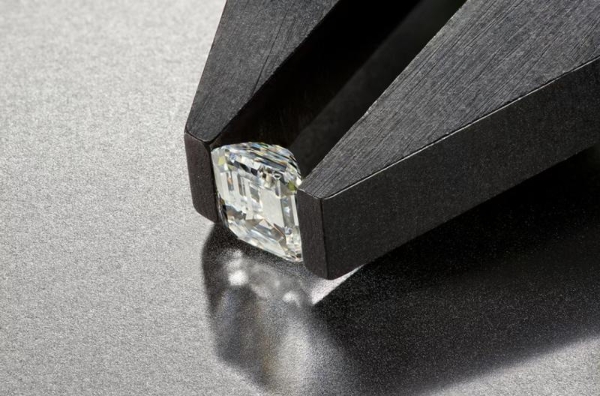

在华夏文明的历史长卷中,天然钻石以"金刚石"之名书写着独特的篇章。这种自然界最坚硬的物质,经历了从实用工具到贵族珍宝的传奇蜕变,其发展轨迹折射着中国古代工艺文明与对外交流的深层脉络。那么,天然钻石到底有哪些奥秘呢?

天竺来客:金刚石的实用主义时代晋代《起居注》记载的敦煌贡品"百淘不消,可以切玉"的金刚石,揭示了中国早期接触钻石的实用属性。地质条件的限制使中原王朝长期依赖印度次大陆的钻石输入,这种比玉硬度高出4倍的稀有材料,自然成为"昆吾剑"等治玉神器的核心部件。南京象山东晋墓出土的嵌金刚石金指环,其1.5毫米的八面体钻石虽不及现代标准,却代表着3世纪中国工匠对钻石特性的初步掌握。值得注意的是,这枚出土于琅琊王氏墓葬的指环,其舶来品属性恰如《钻石中国》研究所指,是六朝时期海上贸易的珍贵物证。

二、工艺困局:钻石饰品的千年蛰伏对比同期成熟的金银器工艺,钻石加工在中国长期处于技术洼地。三国《南州异物志》记载的"饰环辟恶"功能,直到唐代仍停留在粗加工阶段。故宫博物院收藏的清代钻石带扣与怀表显示,直到17世纪后,中国才系统掌握钻石切割与镶嵌技术。这种滞后性源于双重制约:一方面,印度钻石经丝绸之路运输时损耗率高达30%;另一方面,传统"随形就势"的玉雕理念与几何切割技术存在根本冲突。

三、文化转译:从异域奇珍到宫廷符号清代《海国闻见录》"以金为币,钻石为宝"的论断,标志着钻石完成了文化价值的本土化重构。乾隆时期的铜镶烧蓝嵌料钻花怀表,将钻石与景泰蓝、珍珠等传统元素并置,创造了中西合璧的装饰范式。这种审美融合并非简单叠加:钻石的折射特性被巧妙转化为"五行"观念中"金生水"的视觉表达,其镶嵌排列常构成传统吉祥纹样。比如北京故宫珍藏的银镀金镶钻石别针,采用"喜相逢"构图,正是这种文化转译的典范之作。

从敦煌文书中的治玉工具到紫禁城里的珍宝,钻石在中国的演进史实为一部微观的文明交流史。当下考古发现不断刷新认知——2020年西安唐代窖藏出土的鎏金钻石饰件,将中国系统性使用钻石装饰的历史前推了三个世纪。这些发现提醒我们:在重估古代工艺文明时,需要跳出华夷之辨的固有框架,在更广阔的欧亚大陆文明互动中,寻找那些被忽视的物质文化密码。

TOM2025-08-27 13:3308-27 13:33